Eres deseo que provoca impaciencia, y no puedo hacer nada por remediarlo, sólo llorar por dentro al ver que marchas en un navío con un noble capitán. Dios no quiera que mis lágrimas provoquen una tempestad en vuestro camino.

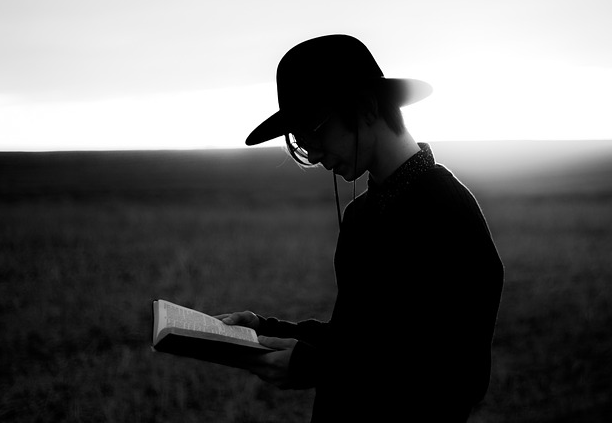

Mi pasión está entre las letras, en solitario y con sentimiento en bicromía.

Eres deseo que provoca impaciencia, y no puedo hacer nada por remediarlo, sólo llorar por dentro al ver que marchas en un navío con un noble capitán. Dios no quiera que mis lágrimas provoquen una tempestad en vuestro camino.

Pierdo la mirada en el silencio de la sala, en su vacío. La gente muestra una profunda indiferencia, la cual me destroza. Tampoco es que yo haya hecho mucho por captar su atención. Me hundo. Algunos ojos clavan su mirada en mí, me hacen sentir un payaso. Cierro el libro, mi recital terminó. Salgo como entré, solo. No tardaré en buscar consuelo en tu voz. Eres el único poema que me queda por escribir.

Desde que despertó del coma no era el mismo. Abandonó su vida, se aisló en una casa en la montaña. Se encargó de quitar la mayoría de espejos de la vivienda. Tan sólo dejó un mediano, en el cual se miraba al anochecer. Le daba asco verse reflejado en el cristal. «Me han robado la cara», decía mientras poco a poco se la despellejaba con una cuchilla. Su rostro ya no era humano, se había convertido en un cúmulo de carne putrefacta. Se veía mejor así, pero ese no iba a ser su aspecto definitivo, sólo hasta recuperar la suya. La encontró cierto día en el bosque, mientras cazaba. Con un disparo de escopeta aniquiló al ladrón. Al llegar a casa se puso delante del espejo. Con aguja, hilo y mucha delicadeza, se cosió su verdadero rostro. Disfrutó viéndose en el cristal. Aulló. Estaba contento de haberse reencontrado.

Te escapas, como la arena entre los dedos de un hombre perdido en el desierto, sin agua. Mi deseo en retenerte es de tal calibre, que hago todo para intentar que no prendas el vuelo. Prometo y juro, pero no te basta. Lo tienes decidido, y aunque te pesa mucho, te escapas. Lo hice todo para retenerte, pero es tan fuerte ese vínculo que une con el otro extremo de la cuerda, que nada puedo hacer por evitarlo. Te escapas, y yo me convierto en un centinela viendo cómo marchas, sin poder apretar el gatillo de la escopeta. Tengo bastante con saber que serás feliz, o eso me has prometido.

He de ser sincero. No quiero que veas en mí a un hombre débil, pero tengo que decirlo: te añoro. Tengo ganas de desnudarte, de palparte. De oler tu pegajosa humedad, la cual se ha desprendido de la tierra. Me vuelvo loco al recordarme vestido con las hojas que cubrieron tus vergüenzas. Te espero como siempre lo hice, aquí sentado con la vista perdida en nuestro árbol. Ven rápido, no te hagas de rogar, Otoño.

El anciano descansaba sobre una butaca. Entre sus manos tenía un ejemplar del Fantasma de Canterville. El color amarillento de las páginas denotaba que se trataba de de una edición my antigua. La lectura siempre fue uno de sus vicios sanos, su mujer creía que no era así. Alguna que otra vez, durante sus cincuenta años de matrimonio, la había dejado colgada por alguno de esos libros que ahora acumulaban polvo en la estantería.

Escuchó a su nieto bajar las escaleras corriendo. Hizo un pequeño doble en una esquina de las páginas, para no perder la hoja que leía, y cerró el libro para prestar atención a ese pequeñajo que le había conquistado el corazón.

–¡Yayo! Mira que he encontrado en el desván. ¡El mapa de un tesoro!

El abuelo reconoció de inmediato el papel que sostenía su nietecito entre las manos. Sonrió.

–¿Y se puede saber qué hacía usted en el desván, señorito?

–Estaba con la abuela buscando unas cosas, y entonces encontré el mapa. ¿Me ayudas a descifrarlo? Yo no sé leer, ¡porfa, yayo!

El anciano se quitó por un momento las enormes gafas de pasta que utilizaba. Sentó a su nieto en el regazo, y leyó en voz alta: «El tesoro del pollo perdido».

–Mmm… muy curioso –intentó hacerse el interesante.

–¿Qué? Abuelo, cuenta… –preguntó impaciente el niño.

Se volvió a poner las gafas. Con el dedo índice recorrió cada una de las marcas que había en el papel. Entonces le contó a su nieto una historia.

–Tienes en tu poder el mapa del famoso tesoro del pollo perdido.

El niño abrió la boca asombrado.

–Verás. Hace mucho tiempo, en un país no muy lejano, y parecido al nuestro, hubo una guerra entre su rey y un malvado pirata. La disputa provocó que hubiera escasez de comida. Un día el rey, ante el inevitable acoso que recibía por parte de las tropas enemigas, decidió guardar el único alimento que quedaba en el palacio: un gigantesco pollo al que había cuidado con mucho mimo para comerlo en la cena de Navidad. El rey dibujó este mapa para que el ruin pirata jamás encontrara el manjar. De esa manera sólo él sabría dónde estaba escondido.

El nieto escuchaba con atención la historia, pero interrumpió al abuelo.

–¿Cómo se llamaba el pirata?

La historia que se había inventado el viejo, no tenía nombre para el pirata, ni para el rey. Era pura fantasía, por lo que dudó a la hora de bautizar al personaje malo. Se le ocurrió ponerle el nombre más absurdo y ridículo que le llegó a la cabeza.

–El temible corsario se llamaba Mc Donalds.

–¿Y encontró el tesoro el pirata?

–¡Jamás! –afirmó con rotundidad–. El pollo todavía anda escondido, esperando a que alguien lo encuentre para devorarlo.

El niño se bajó del regazo del abuelo.

–¡Vaya rollo, abuelo! ¿Quién quiere un pollo por fortuna?

El niño se marchó de allí corriendo. Regresó al desván junto a su abuela. Pensó que quizá allí sí podría encontrar un botín de verdad. El abuelo se quedó con el supuesto mapa en las manos. Esa vez si lo leyó de verdad: «Fiesta de cumpleaños de Leonardo, 10 de febrero de 1956. Receta para hacer sándwich de pollo». Ante su vista tenía la lista de compra que hizo su madre para celebrar su décimo aniversario, de eso hacía más de cincuenta años. El anciano se emocionó al ver la caligrafía de su madre. Para él, ese papel sí era un verdadero tesoro.

Me pediste que te contara en cinco líneas nuestra historia de amor. Empieza y termina así: «Cuando abrí las puertas de mi corazón, tú cerraste cualquier esperanza». Por lo que lees, me ha sobrado espacio. Aprovecharé para decirte una última cosa: te sigo amando.

Son tus labios los que me enseñaron la felicidad. Tu beso, el único que me diste, me devolvió la vida. Desde ese momento no he vuelto a mirar el reloj; le quité la pila. Paré el tiempo justo cuando tus labios se chocaron contra los míos. El resto de la historia no tuvo importancia.

Lo daría todo por volver a tenerte entre mis brazos, por oler esa fragancia de flores del bosque que desprende tu cabello. Lo daría todo por volver a recorrer tu piel con las yemas de mis dedos; despacio, lento, poco a poco. Estos caminantes no tiene prisas por llegar a su fin, de hecho no tienen destino. Son felices vagando por ese desierto que es tu cuerpo para ellos. Lo daría todo por volver a sentir cómo gimes; de placer o farsa, qué más da. Siempre puse empeño para que disfrutaras. Lo daría todo por volver a perderme entre las sábanas, contigo. Todo, lo daría todo, el precio no me importa. Luego, al terminar, lo volvería a dar todo por escuchar esas risas, e incluso lo daría todo por volver a discutir contigo, motivo por el cual empezaríamos de nuevo a amarnos. Lo daría todo por seguir siempre así: enamorado de ti.

Nada como sentir tus dedos entrelazados en los míos, tú y yo cogidos de la mano. Ahora despierto y veo que me has soltado. Dices que nos une todavía el amor, pero ya no se desliza por nuestra piel. Quizá esté hibernando para resurgir en una nueva temporada. Quiero pensar que despertaremos deseosos de compartirnos como antaño. O tal vez, ese es mi sueño, y en realidad únicamente vuelva a llover sobre mojado. No lo sé, por el momento me aferro a no despertar.