Hace tiempo que tus caricias se convirtieron en el frío terrazo de nuestra morada. Las sábanas de la cama, ya no cubren poros que exhalan vida; su función no es más que tapar dos cuerpos distantes: el tuyo y el mío, convertidos en dos enormes continentes alejados por un enorme océano. Tú eres América, yo sin embargo, Europa. En su día me alegré en explorarte, descubrir cada centímetro de tu terreno virgen; ahora no es que me sea indiferente, es más bien que ha mermado la ilusión, y no te culpo a ti por ello. Sé que es cosa mía, y la decepcionante situación que nos rodea me ha convertido en un zombi. No llores por lo nuestro, no merezco que conviertas tus sentimientos en esas lágrimas, las cuales reflejan aún más la belleza de tus ojos. Perdóname, sólo necesito tiempo; sé que pronto terminaré con mi agonía y volveremos a ser felices, te lo prometo. ¡Espérame, por favor!

Hace tiempo que tus caricias se convirtieron en el frío terrazo de nuestra morada. Las sábanas de la cama, ya no cubren poros que exhalan vida; su función no es más que tapar dos cuerpos distantes: el tuyo y el mío, convertidos en dos enormes continentes alejados por un enorme océano. Tú eres América, yo sin embargo, Europa. En su día me alegré en explorarte, descubrir cada centímetro de tu terreno virgen; ahora no es que me sea indiferente, es más bien que ha mermado la ilusión, y no te culpo a ti por ello. Sé que es cosa mía, y la decepcionante situación que nos rodea me ha convertido en un zombi. No llores por lo nuestro, no merezco que conviertas tus sentimientos en esas lágrimas, las cuales reflejan aún más la belleza de tus ojos. Perdóname, sólo necesito tiempo; sé que pronto terminaré con mi agonía y volveremos a ser felices, te lo prometo. ¡Espérame, por favor!

Camino del reencuentro

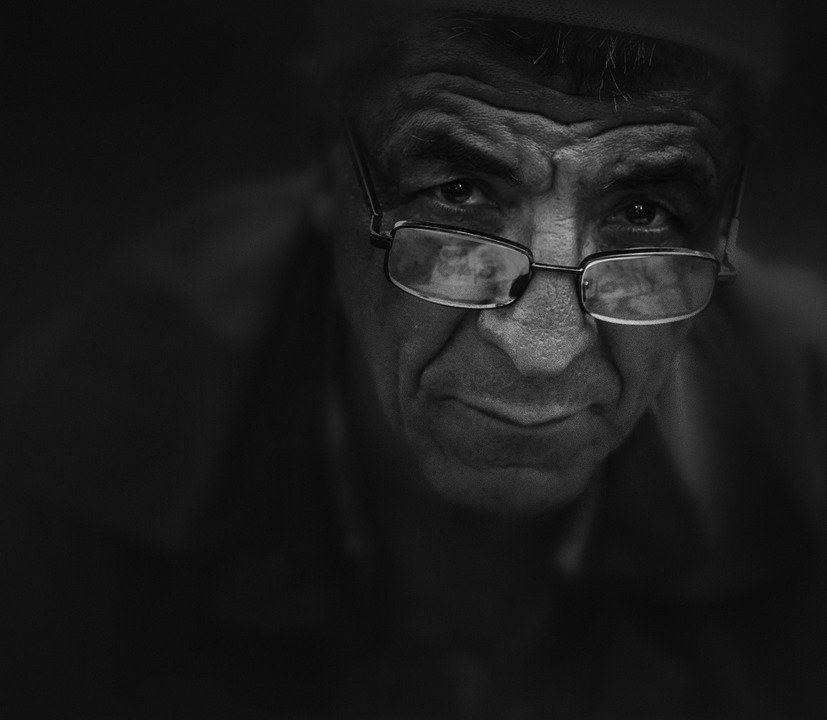

La Navidad estaba próxima, muestra de ello eran las luces que decoraban las calles y comercios. El viejo Marcelo se las ingenió para evitar salir de casa durante todas esas fechas. Consideró su hogar como un buen refugio para aislarse de todo lo relacionado con la tradicional fiesta. Diciembre le resultaba un mes con demasiados recuerdos tristes.

Vivía solo, en un pequeño piso apuntalado debido al mal estado de conservación. No tenía familia. Enviudó muy joven del único amor de su vida y nunca tuvo la intención de volver a tener otra relación, por lo que tampoco logró tener hijos. No se sentía solo, estaba bien arropado con la compañía de Verde y Amarillo, sus dos canarios que le recompensaban a diario con sus cánticos.

Mientras descansaba, tuvo la sensación de que esas navidades iban a ser especiales. A su olfato le llegó un agradable aroma, que le recordó a su difunta esposa.

La melancolía le llevó a recuperar aquella emotiva carta que su mujer le escribió. A duras penas se puso de pie y fue hasta su habitación. Abrió un cajón del armario y encontró el papel que buscaba.

Se sentó en el sillón, desplegó la carta y la perfecta escritura de su mujer le dibujó una sonrisa. Repasó la caligrafía con la yema de su dedo índice, fue como acariciar la piel de su señora. Aquel cúmulo de sentimientos le presionó los lagrimales. Cuando pudo controlarse se secó los ojos y se puso las gafas para leer:

“Mi amado Marcelo,

Recuerdo la noche que te conocí. Fue justo cuando sonaba esa canción que tanto me gustaba. Te decidiste a coger mi mano para bailar y me susurraste al oído el estribillo: “Mirando al mar soñé que estabas junto a mí. Mirando al mar yo no sé qué sentí, que acordándome de ti, lloré”. Aún tengo en la memoria esa mirada que cautivó y consiguió que termináramos compartiendo nuestros besos.

Qué caprichoso ha sido el destino. Ahora que empezábamos a disfrutar en libertad de nuestro reciente matrimonio, la muerte me llama. Quedo muy triste al saber que esta enfermedad se me lleva muy lejos de ti. Son muchas las preguntas sin respuestas que me amargan.

Considera lo que te voy a decir. Eres demasiado joven para sufrir. Piensa en nuestra historia como un dulce sueño con un final no deseado, pero del cual despiertas y consigues reponerte. Mi único anhelo es que seas feliz. Encárgate de buscar a otra mujer que riegue tu corazón marchito. En tu larga vida necesitarás a alguien a tu lado con quien compartir experiencias. Yo, en cambio, marcho enojada con mi suerte. Un gran hombre como tú no merece este castigo. Te amo y te amaré dónde quiera que esté mi destino, con la única esperanza de algún día volverte a ver. Recuerda mis besos cómo muestra de amor. Te llevo conmigo allá donde voy. Gracias por haberme hecho feliz todo este tiempo”.

No pudo contenerse y las lágrimas volvieron a cubrirle el rostro. Se quitó las gafas y notó que la fuerza le vencía. Cerró los ojos, pereció con la carta entre sus manos. Llevaba demasiado tiempo esperando ese momento.

Volver a empezar

Tras diez años casados la cosa parecía que funcionaba bien, pero no era cierto. Él se sentía dentro de una pequeña botella. Seguía enamorado de su esposa, pero la rutina los había distanciado. Ella no lo veía así, los quehaceres diarios la mantenían distraída. Por la noche se convertía en una mujer de hielo. Hacía tiempo que no se tocaban y la pasión se fue apagando. Para ella, el sexo carecía de importancia. Para él, demasiado tiempo sin poder disfrutar del tesoro que su mujer guardaba entre las piernas.

Un día, la primavera le alteró y no aguantó más. En el trabajo una cliente le alegró la vista: «Eso no es un escote, es una autopista hacia el cielo», pensó mientras firmaba un documento. Aquellos pechos le excitaron, la jornada laboral se le hizo eterna. Al llegar a casa se atrincheró en el baño para aliviar a su íntimo amigo. Bajó la cremallera del pantalón y dejó que aquel aburrido miembro se divirtiera con las caricias de su mano. Rindió homenaje a la mujer que le había despertado el apetito sexual. El final resultó apoteósico, pero carente de fuegos artificiales. Sólo llovió felicidad. Por desgracia, no se dio cuenta de que su mujer observó todo aquel ritual. El espectáculo sirvió para que ambos se reprocharan y se distanciaran más.

Con el tiempo la relación fue a peor, empezaron a ignorarse mutuamente. Él se apuntó a un taller de costura. Quiso aprender a desenvolverse con la aguja por si el matrimonio terminaba rompiéndose. Sofía, la profesora del curso, era una bonita viuda. Tenía un físico redondo pero proporcionado. Solía vestir blusas con pronunciadas aberturas que dejaban a la vista sus enormes pechos. «Me agarro ahí y no me hundo», pensaba cuando la maestra se agachaba para enseñarle cómo debía coger la aguja. El hecho de que no tuviera maña para las labores hizo que Sofía estuviera pendiente de él. Se dio cuenta de que se hacía el tonto para mirarle los pechos. Pese a ser quince años más joven que ella, se sentía atraído. Entre ellos surgió una bonita amistad, las muestras de cariño eran evidentes. Tras la última clase, terminaron en la cama de un hotel compartiendo mucho más que hilo. Exploró todo el cuerpo de la mujer, volvió a sentirse hombre. Ella agradeció la experiencia, pero añoraba algo importante: las caricias de su difunto amor. Se despidieron y nunca más supieron el uno del otro.

La infidelidad le valió para pensar. Se dio cuenta de que seguía enamorado de su esposa. Decidió que aquel desliz sería el único secreto que se llevaría a la tumba. Se vio con fuerzas de luchar por el matrimonio. Avivar la relación fue mucho más fácil de lo que había creído. Bastó con un lento pero sincero susurro: «te quiero», le dijo al oído mientras su mujer planchaba. Le respondió con un beso apasionado. Él no se contuvo, la levantó en brazos y la echó sobre la cama. allí, entre mutuas caricias, empezaron esa coreografía que sólo sus sexos sabían bailar. Los jadeos demostraron que se habían echado mucho de menos. Después del orgasmo, quedaron abrazados. No se soltaron en ningún momento. Esa fusión fu el inicio de una nueva etapa. Supo zurcir un remiendo que no requería hilo, sólo amor.

Tres piernas

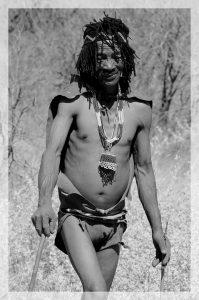

Llevaba corriendo más de una hora, con ritmo ligero. A pesar del excesivo sudor que resbalaba por su cuerpo desnudo, no estaba cansado, ni siquiera le flaqueaban las fuerzas. Estaba acostumbrado a recorrer diariamente aquella pedregosa serranía. Lo único que le molestaba era el ruido producido por el balanceo de su sexo al golpear las piernas. Sus compañeros le consideraba un torpe, y por eso nunca salían a cazar con él.

Llevaba corriendo más de una hora, con ritmo ligero. A pesar del excesivo sudor que resbalaba por su cuerpo desnudo, no estaba cansado, ni siquiera le flaqueaban las fuerzas. Estaba acostumbrado a recorrer diariamente aquella pedregosa serranía. Lo único que le molestaba era el ruido producido por el balanceo de su sexo al golpear las piernas. Sus compañeros le consideraba un torpe, y por eso nunca salían a cazar con él.

Esa mañana tuvo mucha suerte. Fue el primero en llegar al poblado, eso no había ocurrido nunca antes, y aprovechó para exhibir su cacería. Las hembras apenas se fijaron en el botín, habían clavado su mirada en algo que les llamó la curiosidad y que jamás antes habían visto: tenía su entrepierna cubierta. Mientras cazaba, se hartó de su problema. Se le ocurrió despellejar uno de los animales que había matado, y elaboró unos paños con los que cubrió su miembro, de esta manera evitó espantar a los animales. Consiguió la mejor cacería que la comunidad había hecho en meses.

Al rato regresaron el resto de hombres con las manos vacías. El líder se sorprendió, no le pareció normal que el torpe del grupo hubiera obtenido todo ese premio él solo. Pensó que algo extraño sucedía, y fijó su mirada en el abultado taparrabos del hombre. Se acercó a él, y con furia lo arrancó. Se equivocó, allí no se escondía ningún tipo de arma, tan sólo un descomunal miembro. Decidieron que a partir de ese momento iría con el resto de hombres a cazar. Creyeron que el falo tenía propiedades mágicas y no quisieron desaprovecharlo. Lo guardaron a buen recaudo bajo el taparrabos, no querían que se estropeara. No estaba la cosa para desperdiciar la buena racha del «hombre con tres piernas».

Maullando a la luna

«Nunca mires atrás, Gerardo», le solía decir su mujer. Ella se marchó para no regresar jamás. Él se había acostumbrado a la soledad, ya no le importaba reír solo. Llorar tampoco le ofuscaba. Sus lágrimas no eran más que diminutas gotas de sal. Le iba bien hacerlo de vez en cuando, sobre todo cuando la recordaba. Diez años sin ella, sin su olor. «Ya queda menos para volver a verte», decía todas las noches cada vez que sacaba la basura.

El gato, su único amigo, en esa ocasión no durmió junto a él. Se marchó de allí. Notó el frío entrando en la habitación del anciano, y prefirió maullar a la luna. Se acababa de dar cuenta de que se había quedado sólo y sin restos de pescado que masticar.

La voz

Es tu voz la que me convence de continuo que soy feliz. Es la encargada de calmar mi rabia, la furia. Me acomodo cuando escucho su principal melodía: «relájate». Entonces soy capaz de cerrar los ojos y sobar la paz. Estás conmigo, los dos solos, ningún problema más. Me susurras al oído esa balada que tanto me gusta y caigo dormido en tus brazos. Tocas mi pelo, convertido en un nido de caricias, eso sí que es felicidad. Despierto y entonces me veo solo, pero aún logro escuchar tu voz. Me vale con eso.

Chupasangre

Primero ojeó a su víctima. Cuando se aseguró de que era la persona que buscaba, esperó a que la luz desapareciera. No le importó aguardar, era muy paciente. Ella se durmió, entonces el monstruo la acechó. Se acercó con sigilo hasta sus piernas. La mordió, bebió su sangre. Sólo fue una víctima más esa noche. El verano acababa de empezar.

Congelado

Me perdí en mitad de una montaña nevada. Me equivoqué de senda y el jodido GPS se quedó sin batería. Acabé cobijado, acurrucado, tras una enorme roca creyendo que allí estaría a salvo. Fue un error, el frío era el mismo en todo aquel maldito lugar.

Cuando a punto estuve de arrojar la toalla, de creer que mi cuerpo quedaría allí inerte para la eternidad, vi acercarse hasta mí un bulto grande y peludo. Ladró para llamar mi atención, entonces comprobé que se trataba de un San Bernardo de rescate. En su cuello colgaba un barril de esos que contiene licor de alta graduación, para hacer entrar en calor a la gente perdida como yo.

Acaricié al perro para ganarme su confianza, le gustó. Le quité la barrica y cuando ya me veía quemando mi garganta con su contenido, me topé con una auténtica putada: el depósito se abría insertando monedas de euro. Yo no llevaba calderilla encima, tan sólo una puñetera tarjeta de crédito. ¡Me quedé jodidamente congelado! Para todo lo demás, Mastercard.